从“穷山砍树换粮票”到“富矿护林收门票”,湖北省谷城县五山镇堰河村这个曾经见山山秃头、见水水断流的小山村,如今已成为践行“两山”理念的示范地。是什么让它实现了华丽转身?又是什么凝聚了人心,谱写出乡村振兴的共富密码?记者近日走进堰河村,探寻其发展轨迹。

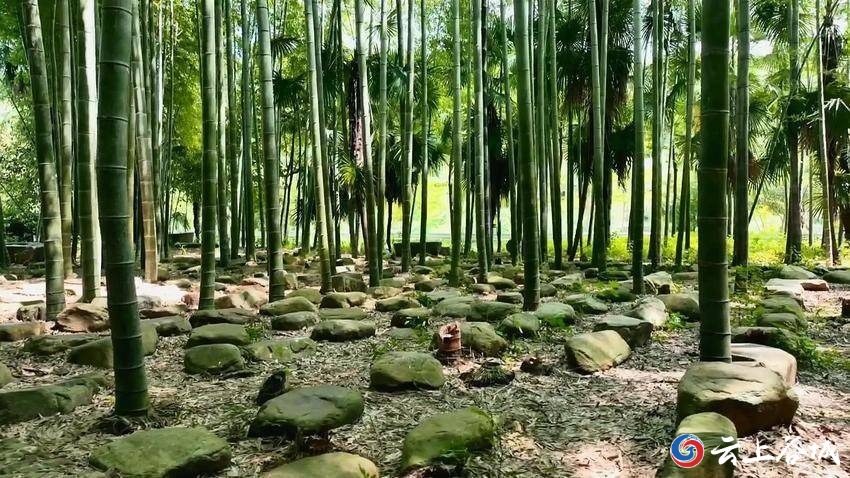

在堰河村,有280块看似普通的石头,每一块都标记着一户人家。这里成为村民议事的重要场所——道路怎么修、民宿怎么建、环境怎么改,大伙儿常聚于此共同商议。

“我们的政策从这里宣传,干部从这里当选,发展从这里谋划,行动从这里出发。”堰河村党委书记、村委会主任闵洪艳说,30多年前,堰河村还困于“见人人犯愁”的窘境。越是穷越是破坏,山上光秃秃的。村里的穷在山,出路更在山。

为寻找活路,堰河村“两委”带领全村共谋茶产业发展计划。党员带头挥汗开山,三年间茶园面积拓展至1000多亩。

然而,发展之路并非一帆风顺。1995年茶叶滞销,干部们肩挑背扛闯四方寻销路。在陕西省安康市白河县,他们用7麻袋茶叶换回7000元钱,挣得了“第一桶金”。“我把7000块钱卷着装在上衣口袋里,站在水泥墩子上照了张相。”闵洪艳至今记忆犹新。

眼见“绿叶”真能变成“金叶”,村党委锚定方向:绿色发展!通过清垃圾、修村道、改农房,村容村貌焕然一新,游客接踵而至。

致富路如何拓宽?党员干部带头干!书记闵洪艳率先兴办农家乐,尽管最初妻子李桂茹还有顾虑:“那时堰河村好穷,没有像样的路。”但随着茶产业越来越红火,旅游公路建成,她的农家乐第二年生意就好了起来。

近乎失传的农家土味成了游客争相抢购的“香饽饽”。村党委群策群力建起合作社,村民入股变股东。“第一年分了10%,第二年15%,第三年30%。”闵洪艳介绍,经过几年的发展,全村都加入了合作社。

“堰河香”品牌随之孕育而生,腊蹄子、风干鸡、炭灰鸡蛋、茶叶等农产品通过统一包装走向市场。村民蔡恒敏欣喜地告诉记者:“我家的炭灰土鸡蛋卖得好,现在盖了两栋新房,还买了越野车。”

如今在堰河村,电商直播让手机成为新农具,民宿旅游让农房变成特色客房,乡村研学让田园成为天然课堂。村民腰包实实在在鼓了起来。

新时代的堰河人不再满足于自身区域“小循环”,眼光瞄准全国生态富民“大市场”。2016年,闵洪艳到访“两山”理念发源地浙江省安吉县余村,埋下了对标的种子。

如今,浙江余村以“大余村”发展模式,带动周边24个村实现经营性收入6000多万元;堰河村则以“1+7大堰河共富圈”,让7个周边村年平均收入突破280万元。

“汪书记把我们堰河作为全国‘共富联盟超市’第二家门店,通过这个超市向全国销售我们堰河的旅游商品,为农产品做精做细开辟新市场。”闵洪艳说。

余村党支部书记汪玉成表示,希望通过这种模式,建立跨省合作,携手走向共同富裕。

从贫穷落后的小山村,到荣获30余块国牌的4A级景区;从论麻袋称斤的炒青农货,到无形资产评估值3000万元的区域品牌,堰河人逢山开路、遇水搭桥——走出了一条独特的发展之路。

“要折腾自己才能坚定方向,”闵洪艳说,“我们要用一个人带动一班人,引领一群人,抓住乡村振兴战略机遇,践行‘两山’理念,为再造更有实力的新堰河而奋斗。”

村头的280块青石,无声见证了这条穷山沟的化茧成蝶。看,绿水青山;品,茶香满园——堰河村的故事,正是新时代中国乡村振兴的生动缩影。

记者:张文涛、詹丽

一审:邓植元

二审:詹丽

三审:张文涛