盛夏的堰河,茶园飘香。这个周末,浙江省湖州市安吉县余村党支部书记汪玉成和湖北省襄阳市谷城县堰河村党委书记闵洪艳把手紧紧握在一起,携手打造和美乡村共富圈。这是一场跨越17年的“绿色重逢”,更是“两山”理念诞生20年的时代召唤。

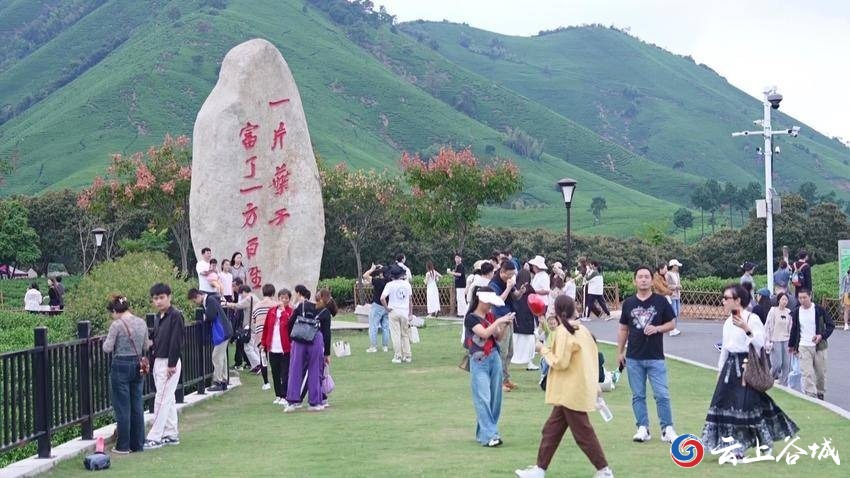

襄阳融媒体中心记者周夏梦介绍说:“大家看我身旁的这些石头,其实是堰河的‘共富密码’。 这里有280块石头,也曾经是堰河村280户村民露天议事的‘民主凳’,这片充满故事的竹林议事场正化身为堰河生态蝶变、走向共富的见证。”

2005年,余村开始关停矿山、修复生态,并成为全国标杆。2008年,堰河村党委书记闵洪艳慕名前往余村学习取经。

五山镇堰河村党委书记闵洪艳介绍:“我到余村去参观学习后,感觉在地形地貌上我们差距不大,都是远离城市,又没有什么资源。我们就想着把‘绿水青山’这篇文章做大做强,真正形成产业链。”

曾经的堰河,“见山山秃头、见水水断流”,是远近闻名的贫困村;余村也曾因生态严重破坏,留下了“山秃水浊”的痛点。为了守护好绿水青山,余村创立“两山议事会”,实现“村民提事、乡贤评事”;堰河推行党委议事、代表定事、村委会理事“三三制”,让生态红利真正惠及每一位村民。

浙江省湖州市安吉县余村党支部书记汪玉成说:“堰河有‘三三制’,我们有‘五步法’。最终目标就是通过民主决策、乡村治理的模式,把一个村庄管好。我们是同一批2019年度全国乡村治理示范村。”

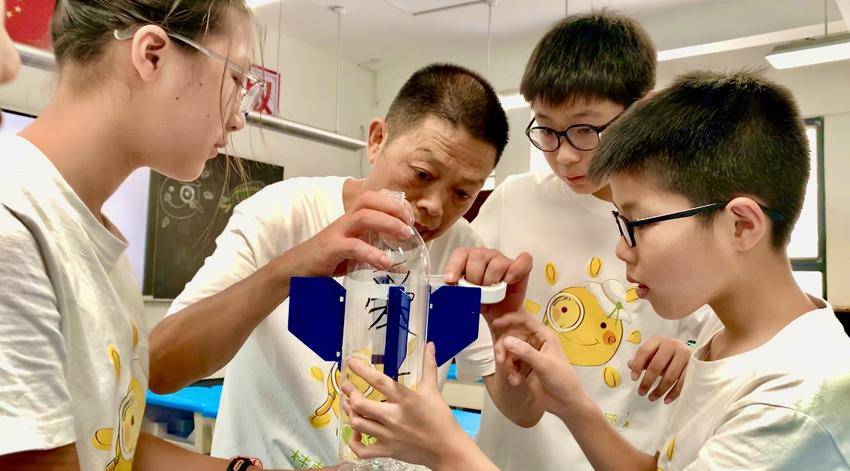

“关停改”是起点,走好绿色发展之路是核心。堰河村精心培育绿色产业,逐步形成了“生态修复-产业升级-治理创新-人才驱动”的良性循环;余村则创新“一产×二产×三产”的“第六产业”模式,推出“全球合伙人计划”,吸引青年创客投身研学、文创,业态缤纷多彩。

襄阳融媒体中心记者周夏梦介绍说:“今年全国两会上,闵书记在人民大会堂向汪书记发出了堰河之约。今天,汪书记如约而至,这是余村对堰河最真挚的回应。 眼下,两村面临共同的新课题就是如何让绿水青山更美,让金山银山更大。”

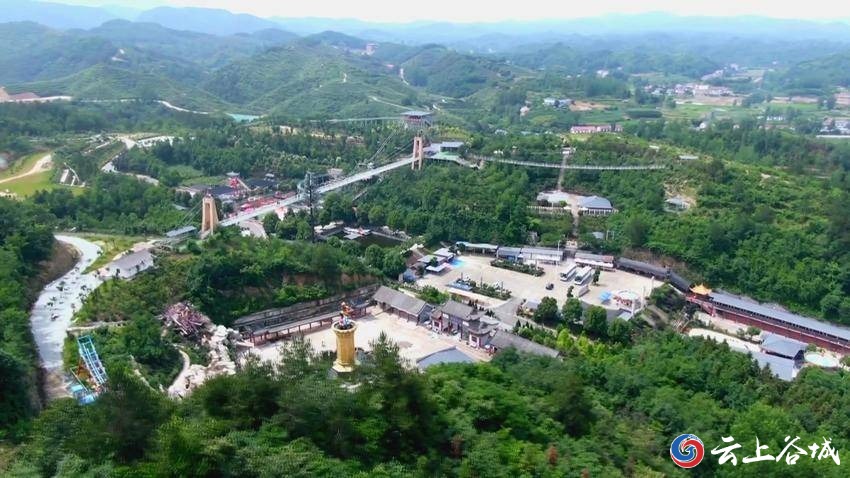

和美乡村共富联盟,是余村多年的探索。浙江余村联动周边1镇2乡24村组成“大余村”,探索乡村“组团式”发展;湖北堰河则联合周边7个村成立“1+7大堰河共富圈”,共同打造“茶旅小镇”。抱团的智慧,在两地深深扎根。

浙江省湖州市安吉县余村党支部书记汪玉成说:“我们从余村的4.86平方公里扩大到245平方公里,片区抱团发展,去年我们这个24个村的村均经营性收入达到了254万(元)。”

谷城县五山镇堰河村党委书记闵洪艳说:“我们堰河村也在走‘1+7’的大堰河发展道路,我们要通过努力,带动辐射周边的村也发展起来,让他们更多享受到发展的红利。”

从2008年单向取经到2025年携手合作,恰好间隔17年。此时的堰河已从贫困村发展为年旅游收入过亿元的“生态明星”,与余村并肩成为“两山”实践的典范。17年,既是堰河村从“学习者”成长为“同行者”的时间跨度,也是中国乡村在“两山”理念下从个体突围到联盟共富的实践历程。它承载了基层探索的韧性、生态转型的阵痛与时代使命的召唤,最终在2025年凝结为一场跨越千里的“绿色握手”。

浙江省湖州市安吉县余村共富超市主理人朱一告诉记者:“回去之后我打算在共富超市开辟一个货区, 专门用于展示和销售堰河村的农副特产,同时利用我们江浙一带线下和线上的渠道, 让更多人了解到堰河村,让共富联盟的合作真正地落地生根。”

谷城县五山镇堰河村村民李长建说:“我们也期待茶香酥、小灰鸡蛋、茶叶,都能放到共富超市进行销售,通过共富超市吸引更多的朋友来堰河村打卡、游玩。”

记者:袁鹏 章霁玮

编辑:邓植元|审核:余运超 琚晓青